当东风 -61 已经成为导弹届的新晋网红时N配资,笔者想起了一篇旧文,拾掇出来改改讲个古,说说 60 年前的那个东风 -61。

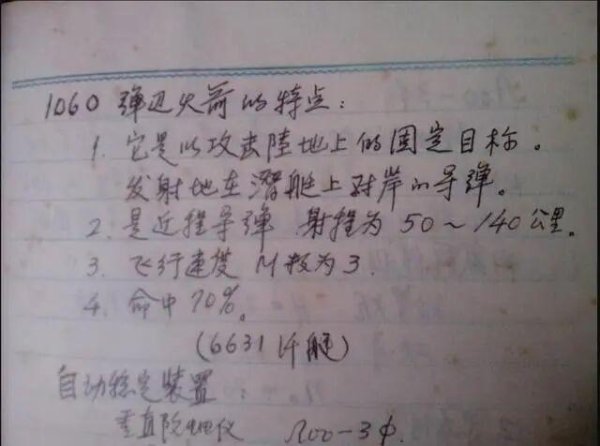

根据相关院所大事记记载,1965 年 4 月,七机部四院(现航天科技四院)向部里呈报固体弹道导弹十年奋斗目标,计划研制一个弹径 770 毫米,射程 80-100 千米的单级近程弹道导弹,作为起步练兵型号;七机部原则同意了这一规划,并把一枚 1060 潜射弹道导弹和部分组件,以及一套东风二号的控制系统单元调往四院,用作新弹研制参考。

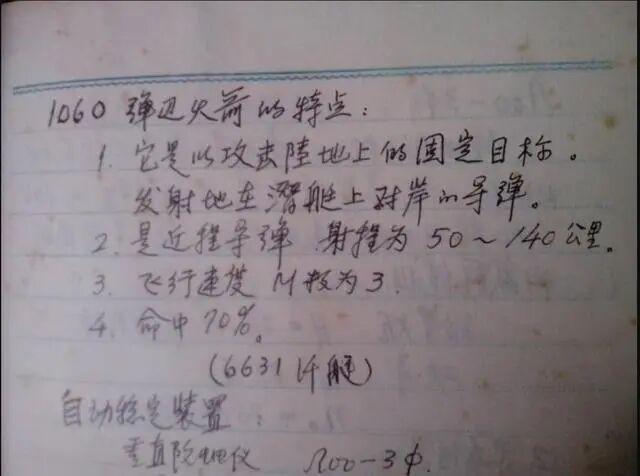

1060 潜射弹道导弹即为苏联 R-11FM 型,我国随 6631 型导弹潜艇引进,国内唯一公开陈列的 1060 导弹在哈尔滨工业大学航天馆展出

同年 7 月,四院党委在全体扩大会议上原则决定,为了兼顾技术稳妥性和缩短研制周期,在 770 毫米发动机研制成功后,立刻转入 1.2 米发动机的研制,并以之为基础发展单级近程弹道导弹(并作为潜射弹道导弹第二级),同时开始研制潜射弹道导弹第一级,这样预计能在 1973-74 年左右拿出潜射弹来。

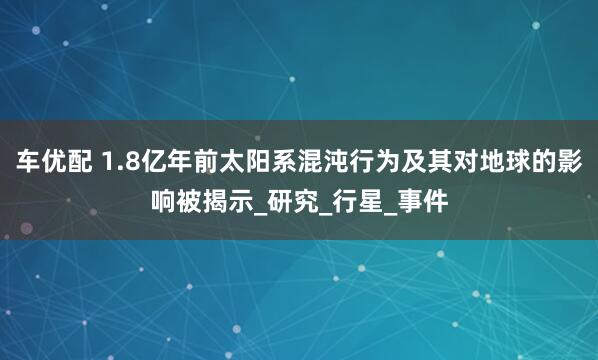

正在进行垂直翻转的巨浪 -1。作为对尺寸斤斤计较的潜射导弹N配资,巨浪 -1 的第二级并不长,且为高空点火发动机,实际上与单级近程弹道导弹发动机的区别较大

到了 1966 年 2 月 11 日,四院正式制定了《地地、潜地弹道式固体导弹发展规划》,计划 1969 年实现单级近程弹道导弹的定型,命名为东风四十一号;同时为了降低风险,再加一个两级中程弹道导弹作为发展潜射弹的过渡,命名为东风四十二号,计划 1972 年基本完成研制,并在此基础上研制巨龙四十一号潜射弹道导弹(后更名巨龙七十一号)。

由于此前周总理刚刚指示将红旗 -41 舰空导弹改称为红旗 -61,以体现 60 年代水平,东风 -41/42 不久之后也更名为东风 -61/62。1966 年 5 月,东风 -61 总体方案论证开始(此时其弹径已经随巨龙 -71 的设计更改而加粗到与之一致的 1.4 米),12 月配套发动机 FG-03 首次地面试车成功。

在内蒙戈壁滩上"土法上马"测试早期固发的艰苦岁月

1967 年年初,国防科委召集炮兵(当时东风 -61 预计将作为"炮兵火箭"装备陆军,而非刚刚成立的第二炮兵)等有关单位举行东风 -61 的方案汇报会。然而在这场会上,一方面技术上受当时的政治思潮影响,普遍出现了对潜地导弹研制工作的困难估计不足的情况,认为无需研制东风 -61/62 作为过渡;另一方面炮兵部队认为,相比其定位,直径 1.4 米的东风 -61 过于复杂庞大,希望研制一种更为简单实用的武器系统。

最终在会上,国防科委决定集中力量研制潜射弹道导弹,东风 -61/62 则要"待潜地导弹研制取得一定成果后再定"。四院在年度计划工作会上也决定取消东风 -61/62 的研制,集中精力攻关潜射弹道导弹(之后根据毛主席"导弹不要用龙命名"的指示,从巨龙 -71 改为巨浪 -71,再改为巨浪 -1)。关于我军"炮兵火箭"的下一次动议,则要等到 6 年之后。

从上面这个 JL-1 到下面这个 JL-1,按照受阅时间算,那更是隔了 41 年

1973 年,朝鲜提出与我国联合研制短程战术弹道导弹,同年 10 月,在朝鲜提供苏制 9K52 系统(北约代号"蛙 -7 ",朝鲜仿制型称为火星 -3)及其发射车的技术资料之后,七机部对这种武器的优劣有了比较清楚的了解,并开始论证代号为东风 -14 的短程固体燃料推进弹道导弹。

到 1974 年 3 月项目下马前,东风 -14 能够确认的指标只有最大射程 120-140 千米(比 9K52 远 1 倍)这一项,包括载车型号在内的系统构成均未完成论证。相关材料中对东风 -14 下马的原因也未作详细说明。笔者猜测,我方更多是出于缩短型号研制战线的考虑;至于朝方,则可能是因为派出飞行员等作战、指挥和保障人员参与了 1973 年 10 月的"赎罪日战争",与埃及的关系迅速升温,使得埃及在战争爆发前获得的"飞毛腿"导弹,一下子成了朝鲜有望获得的成熟武器,对东风 -14 的需求也不再迫切。后来朝鲜果然从埃及获得了"飞毛腿",并衍生出火星 -5/6 弹道导弹家族。

这样一来,人民陆军的"炮兵火箭"一等就是半个世纪,最终在本次阅兵中以 191 远程箱式火箭炮 750 毫米模块的形式堂堂展示。而东风 -61 这个早就埋在故纸堆中的型号,也在新时代得到重新启用,成为共和国核威慑体系的一员。笔者感觉,类似的故事未来还会继续上演,毕竟当年因为种种原因胎死腹中的型号实在太多,多到"歌未竟,东方白"。

一切都是最好的安排N配资

东南配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。