互动影游赛道迎来新爆款泸深A融通。

据Gamalytic的数据分析,《情感反诈模拟器》(原名:捞女游戏)销量突破百万份。12天破百万的成绩在游戏行业堪称现象级,甚至超越了许多3A大作的同期表现。

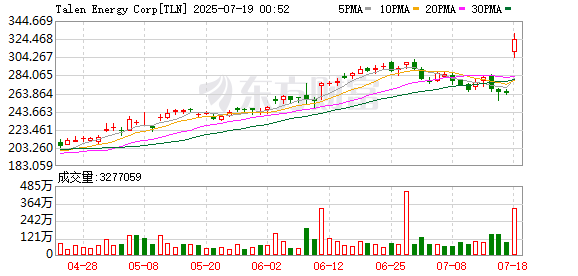

资本市场也反应明显,慈文传媒作为主要投资方,股价应声而涨,游戏发售首周股价三日累计上涨9%。

但细看之下,这个赛道就像“捞女”一样,让一个又一个想赚大钱的团队折戟沙场。

一个爆款的诞生展开剩余91%时间回到6月19日。

一款名为《捞女游戏》的互动影游悄然上线Steam。没有铺天盖地的广告,没有明星代言,甚至连官方账号都在上线当天被封。按照常理,这应该是一个胎死腹中的项目。

然而,24小时内发生的事情让所有人大跌眼镜:

游戏登顶Steam国区热销榜 在线人数突破4万 好评率高达96%更戏剧性的是,因为"捞女"二字引发的性别对立争议,游戏被迫改名为《情感反诈模拟器》。这起“改名事件”反而激发了大量男性用户的逆反心理和好奇心,他们选择用真金白银为游戏声援。

随着大量直播片段和游戏剪辑的传播,这款游戏成功破圈。从极目新闻到《北京青年报》,媒体或褒或贬的报道,也将游戏的关注度推向了新顶点。

850万的投入导演胡耀辉在采访中透露,游戏需要售出37万份才能回本。按Steam平台30%的抽成反推,项目总成本约850万元。

放眼今天的内容产业,这个数字既不算高,也不算低 —— 刚好卡在一个微妙的位置上。

让我们详细拆解这850万的构成:

拍摄成本:340 万元,占总投入的 40%,包含 472 分钟影像内容制作,涉及 38 个结局和 200 多个选择分支。 演员片酬:255 万元,占比 30%,因市场价预算不足,多位主创以 “友情价” 参与。 后期制作:170 万元,占总费用的 20%,由于每个剧情分支需独立处理,工作量呈指数级增长。 营销推广:85 万元,占比 10%,几乎无传统营销投入,主要依靠 “封禁” 事件自然传播。每增加一个分支,意味着场地、设备、人员成本的线性增长。这不是拍一部电影,而是拍38部微电影。

对比短剧行业的成本结构,互动影游的成本问题就更突出了。

一部短剧的制作成本通常在50-100万,但爆款分账收入可达5000万以上,投资回报率高达50-100倍。而《情感反诈模拟器》即便卖到150万份,扣除平台抽成后的回报率也不过6倍。

更要命的是时间成本。

短剧可以快速迭代,一个团队年产10部以上是常态。互动影游的制作周期动辄半年,试错成本高得吓人,团队往往需要用半年时间才能做一个生命周期可能只有一个月的产品。

此外泸深A融通,人才也是这个行业的一大困境。

在更多的发行平台能发行互动影游,造出更多爆款案例前,互动影游只能以一个“影视不影视,游戏不游戏”的尴尬身份自居。

有知名度的影视导演不屑于此,认为这是"降维"。专业的游戏制作人也看不上,觉得缺乏技术含量。最后留下的,往往是两个行业的边缘人。这种人才结构,注定了产品品质的上限。

以《情感反诈模拟器》为例,导演胡耀辉执导的《一路向西》《3D肉蒲团》早前在特定人群中建立了知名度。但是放到大众层面,他的成名作品反而成了宣传层面的束缚,容易让更多人误认为“不入流的人才会干这些事情”、“作品一定很低级”。这种刻板印象让行业对优秀人才的吸引力降低,形成恶性循环。

短剧的"降维打击"2024年,中国短剧市场规模达到505亿元,首次超过电影票房。这一标志性事件让所有影视行业的从业者都不得不正视"短剧"这一顶流赛道。相比之下,互动影游的百亿级潜在市场规模还不足以让影视行业的从业者对这个赛道提起兴趣。

整体的市场太小是一方面,更大的原因是:互动影游的变现模式太不友好。

短剧经过5年的发展,已经跑通了一套完整的商业闭环:大批量生产 → 大批量投放曝光 → 赛马竞争出头部作品 → 付费模式(IAP)+ 免费广告模式(IAA)双管齐下。

尤其是免费广告模式,依托红果APP,2024年行业营收达250亿,用户占比从年初11%飙升至50%。

这种商业模式的核心是 "以量换质"。

月产400-500部,爆款率5%-15%,虽然80%的项目亏损,但爆款的高回报足以覆盖所有成本。一位投流人士透露:"当天投流的钱当天就回本了"。这种资金快速周转、快速回笼的做法,让短剧更像一个概率可控的金融游戏。

反观互动影游,长周期、大制作的制作成本折射出另一种困境。

但这并不意味着互动影游毫无价值。

互动影游的优势在于用户体验的深度。玩家在《情感反诈模拟器》中平均停留4-6小时,这种沉浸感是2分钟一集的短剧难以比拟的。38个结局带来的重复游玩价值,让单个用户的情感投入远超短剧。

在情绪价值消费愈发重要的当下,随着短剧题材的日益饱和,好作品的投入周期和成本也在快速上升的内卷现状下,互动影游会比短剧更容易收获观众的喜爱,拥有更长期的IP效应。

但当下的市场环境对互动影游赛道而言仍是巨大的考验。复盘《情感反诈模拟器》的成功路径,偶然因素的权重远超必然因素:

改名风波的"神助攻" - 游戏原名触碰敏感地带,上线即被封,在偶然条件下才得以被宣传。一旦这招被反复使用,那封禁恐怕就成“永封”了,这种"因祸得福"可遇不可求。 时间窗口的巧合 - 6月正值毕业季,大量学生用户有时间尝鲜。同时"杀猪盘"等情感诈骗新闻频发,为游戏提供了天然话题度。这种时机的把握,三分靠策划,七分靠运气。 竞争真空期 - 自2023年10月《完蛋!我被美女包围了》之后,市场长期没有爆款互动影游。用户需求被压抑,《情感反诈模拟器》恰好填补了这个空白。但填补之后呢? 团队的特殊基因 - 导演胡耀辉的个人IP、主创团队的"用爱发电"、玩家的自发安利,这些都是不可复制的独特优势。下一个团队,还能找到这样一群"为理想买单"的人吗?即使有,也不能全然复制成功的因素,因为就连《完蛋!我被美女包围了》的原班团队也没能延续之前的成功,2024年的新作落了个"叫好不叫座"的尴尬局面。这种成功路径,表面繁荣之下,是脆弱的根基。

AI 应回归业务互动影游面临的困境,折射出所有内容产业的共同挑战:如何在成本可控的前提下,满足用户的个性化需求?

AI技术的成熟,可以为互动影游,乃至各行业提供新解法。

(1)从"成本累加"到"智能复用"

传统模式下,38个结局意味着38倍的制作成本,这种线性增长让任何企业都难以承受。

但通过深度学习算法,AI可以自动识别可复用素材 —— 同一个场景的不同角度、相似情绪的表演片段,都能被智能管理和调用。

更进一步,AI还能基于已有素材智能生成过渡内容,根据用户选择实时组合最优内容路径。这套系统的价值不仅限于游戏 —— 从广告的A/B测试,到培训课程的个性化定制,任何需要多版本内容的场景都能应用。

(2)从"盲目试错"到"数据驱动"

内容创作行业一直靠滞后的数据结果和直觉,上线后才知道用户是否买单,试错成本极高。虽然现在已经有非常多工具来帮助立项人员提前调研分析,但人工作业的难度依旧巨大。

相比之下,基于海量用户行为数据训练的AI,能在制作前就评估不同剧情的潜在受欢迎度,更能根据用户实时反馈动态调整后续内容,识别不同用户群体的核心诉求。

这种能力对零售业来说是预测新品销量、优化库存;对金融业是评估产品接受度、降低推广成本;对教育业则是个性化学习路径、提升完成率。关键在于将"事后分析"变成"事前预测",让每一个决策都有数据支撑。

(图:AI 根据达人的数据表现,提前预测效果并主动触达达人)

很多企业对AI的理解还停留在 "ChatGPT能帮我写文案" 的阶段。但真正的AI应用,是对整个业务流程的系统性改造。

要让AI用得成功,核心就两点:一是找准业务里的痛点,二是快速行动 —— 3个月内完成小范围验证、形成数据闭环。宁肯在小试错里摔10次跟头,也别在大项目上栽一次大的。

就像《情感反诈模拟器》卖了百万份,看着很火,但这其实是特定时期的偶然结果,算不上什么新赛道的崛起。但这个"美丽的泡沫"能逼迫我们思考:AI时代,到底什么样的内容生产方式才能长久?

对于企业管理者,关键不在于选择哪个赛道,而在于怎么用AI改写游戏规则。当你能够以10倍的效率运作时,运气就变得不那么重要了。

知行奇点作为专业的 商业智能化AI 服务机构,已 为制造业、零售业、电商、跨境、游戏等多个领域的百余家企业 提供服务。凭借深厚的行业经验与专业的AI架构团队,我们能够 精准识别企业可快速落地的 AI 业务场景,协助企业在内部 快速测试 AI 应用场景,从而 稳步迈入 AI 生产迭代。

想获得文中同款 AI 应用?

欢迎留言互动,AI试用活动【限时】开启中!

更多知行奇点AI的商业智能化精选内容,欢迎关注账号获取。

原创不易,欢迎 收藏、点赞、关注支持,你的支持是知行奇点AI更新的最大动力!

(本文由知行奇点智库团队原创,允许转载泸深A融通,但需注明来源为 “知行奇点” 并附上原文链接,严禁用于商业用途或擅自修改内容)

发布于:江苏省东南配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。